§4 高空での気圧と慣性抵抗の変化(2007/10/05)

§1では物体に働く大気の慣性抵抗に関する理論式を砲弾を例に導いてみた。

それらの理論式で用いた慣性抵抗に関する係数αは、α=ρSλ/Mで表され、ρ:大気密度、S:物体の

断面積(砲弾の場合は砲弾の軸に垂直な最大の断面積)、λ=空気抵抗係数、M:物体の質量である。

ここでは、大気密度の高度変化による慣性抵抗に関する係数の補正を行ってみる。

大気密度は気圧と関係をもつのでまず気圧から考えてみる。

もともと気圧は海面上(ジオイド面)の大気圧を意味しており、場所や気象条件で異なるが、標準大気圧は

1気圧(atm)=101325パスカル(Pa)と定められている。1Pa=1N/m2、 1atm=1.0332kg/cm2になる。

大気圧への影響要因は高度、気象条件(温度、湿度を含む)などがあるが、ここでは高度に対する大気圧

変動について言及する。

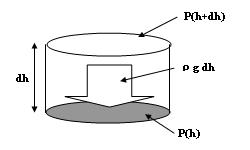

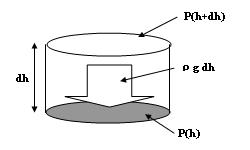

高度 h での大気圧を P(h) 、大気密度をρ(h)とする。高度 h で底面に単位面積を持つ高さ dh の

空気柱を想定する。この空気柱の中の空気の質量は ρ(h)・dh となる。

この空気柱の重量分だけ底面の圧力が増えるなら、P(h) は P(h+dh) よりも ρ(h)・g・dh だけ大きい。

ここで g は重力加速度である。

∴ P(h)-P(h+dh)=ρ(h)・g・dh (4-1)

微分の定義から式(4-1)は次のようになる。

-dP(h)/dh = ρ(h)・g (4-2)

密度と圧力の関係を大気をほぼ理想気体とみなして求めてみる。理想気体の状態方程式は

PV=nRT (P:気圧、V:体積、n:モル数、R:気体常数、T:温度)

気体の質量Mとモル数nと気体の分子量M0(数種の気体の場合は平均分子量)の関係は

M=nM0

ゆえに

P=(n/V)RT

=(M/V)(RT/M0)

=ρRT/M0

∴ρ={ M0/(RT) }・P

つまり温度が一定の場合は、密度と圧力は比例する。

実際には大気の温度は高度で変化するが(例えば100m上空で0.6度低下)、ここでは高度による

温度変化は考慮せず静水圧平衡が成立しているものとして計算する。

a=M0/(RT)と置けば、上に示した式から高度 h における密度ρ( h )と圧力P (h )の

関係は次のようになる。

ρ(h) = a・P(h) (4-3)

式(4-2)と(4-3)から、

-dP(h)/dh = a・g・P(h)

これを積分して式を整理すると、高度 h における気圧の式は下記のようになる。

この式は地球型惑星の大気にも適用できる。

P(h) = A・e-a・g・h (a=M0/(RT)) (4-4)

それでは、地球の大気の場合で考えていこう。

定数Aについては

P(h) の単位を atm(気圧)とするとき、高度 h=0で、P(0)=1(atm)であり、A=1である。

Pa(パスカル)を単位とするときはP(0)=101325Pa なので、A=101325となる。

これ以降は、気圧を単位として、A=1として考えていく。

次に、式(4-4)を適用するために、式(4-4)の中の係数 a を求める。

大気はおよそ8割が窒素分子N2(分子量28)、2割が酸素分子O2(分子量32)なので、

大気の平均分子量M0は

M0=0.8×28+0.2×32=28.8g=0.0288Kg

大気の温度を15度(288.16K)として、気体常数R=8.314、地表面の重力加速度9.8m/s2を

用いると、高度h(m)における大気圧P(h)(atm)は下記となる。

P(h) = A・e-{ 0.0288/(288.16×8.314) }×9.8×h= e-0.000118・h (4-5)

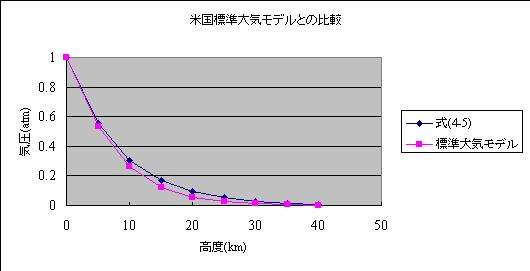

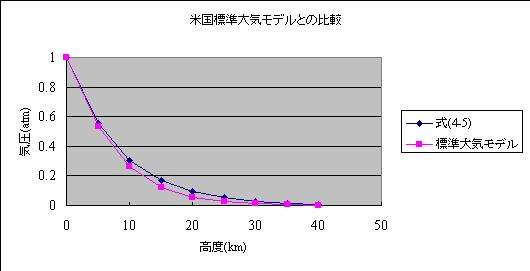

式(4-5)による計算結果と米国標準大気モデルを比較したのが次のグラフであり、非常に良い一致を示す。

この空気柱の重量分だけ底面の圧力が増えるなら、P(h) は P(h+dh) よりも ρ(h)・g・dh だけ大きい。

ここで g は重力加速度である。

∴ P(h)-P(h+dh)=ρ(h)・g・dh (4-1)

微分の定義から式(4-1)は次のようになる。

-dP(h)/dh = ρ(h)・g (4-2)

密度と圧力の関係を大気をほぼ理想気体とみなして求めてみる。理想気体の状態方程式は

PV=nRT (P:気圧、V:体積、n:モル数、R:気体常数、T:温度)

気体の質量Mとモル数nと気体の分子量M0(数種の気体の場合は平均分子量)の関係は

M=nM0

ゆえに

P=(n/V)RT

=(M/V)(RT/M0)

=ρRT/M0

∴ρ={ M0/(RT) }・P

つまり温度が一定の場合は、密度と圧力は比例する。

実際には大気の温度は高度で変化するが(例えば100m上空で0.6度低下)、ここでは高度による

温度変化は考慮せず静水圧平衡が成立しているものとして計算する。

a=M0/(RT)と置けば、上に示した式から高度 h における密度ρ( h )と圧力P (h )の

関係は次のようになる。

ρ(h) = a・P(h) (4-3)

式(4-2)と(4-3)から、

-dP(h)/dh = a・g・P(h)

これを積分して式を整理すると、高度 h における気圧の式は下記のようになる。

この式は地球型惑星の大気にも適用できる。

P(h) = A・e-a・g・h (a=M0/(RT)) (4-4)

それでは、地球の大気の場合で考えていこう。

定数Aについては

P(h) の単位を atm(気圧)とするとき、高度 h=0で、P(0)=1(atm)であり、A=1である。

Pa(パスカル)を単位とするときはP(0)=101325Pa なので、A=101325となる。

これ以降は、気圧を単位として、A=1として考えていく。

次に、式(4-4)を適用するために、式(4-4)の中の係数 a を求める。

大気はおよそ8割が窒素分子N2(分子量28)、2割が酸素分子O2(分子量32)なので、

大気の平均分子量M0は

M0=0.8×28+0.2×32=28.8g=0.0288Kg

大気の温度を15度(288.16K)として、気体常数R=8.314、地表面の重力加速度9.8m/s2を

用いると、高度h(m)における大気圧P(h)(atm)は下記となる。

P(h) = A・e-{ 0.0288/(288.16×8.314) }×9.8×h= e-0.000118・h (4-5)

式(4-5)による計算結果と米国標準大気モデルを比較したのが次のグラフであり、非常に良い一致を示す。

気圧と大気密度は比例するので、地表面の大気密度ρ0として、高度 h(m)における大気密度ρ(h)は

ρ(h) = ρ0・e-0.000118・h (4-6)

式(4-6)を用いて§1で求めた慣性抵抗理論式の中の慣性抵抗に関する係数の高度補正を行うと、

高度 h(m)の慣性抵抗に関する係数α(h)は

α(h) =α(0)・e-0.000118・h=(ρ0Sλ/M)・e-0.000118・h (4-7)

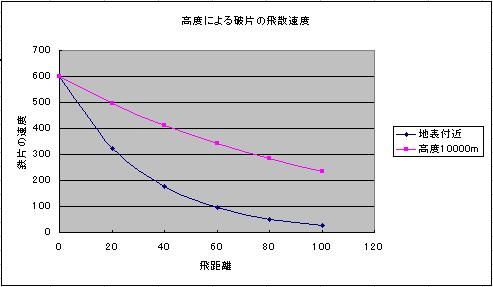

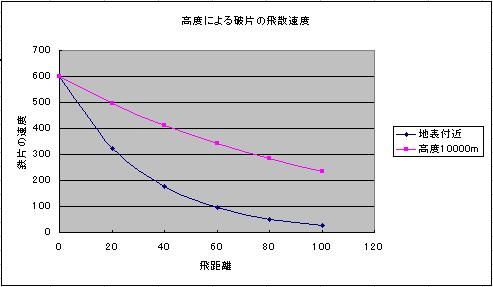

質量4g(0.004kg)の鉄片が水平方向に初速600m/sで飛び散る場合の速度の減衰を地表付近と

高度10000mで比較してみよう。

尚、飛距離を20mおきで100mまで比較するものとし、水平方向の速度成分を計算してみる。

(重力の影響は無視する)

ここで、空気抵抗係数λ=1、鉄片が空気抵抗を受ける面積を 1cm2(S=0.0001m2)とする。

式(4-5)を用いて、高度10000mの大気圧は

P(10000) = e-0.000118・10000=0.304(atm)

地表面の大気密度ρ0=1.23kg/m3なので、式(4-6)を用いて、高度10000mの大気密度を求めると

ρ(10000) = ρ0・P(10000)=1.23・0.304=0.374 kg/m3

式(4-7)から、高度10000mの慣性抵抗に関する係数は

α(10000)=(ρ0・S・λ/M)・e-0.000118・10000

=( 1.23・0.0001・1/0.004)・0.304

=0.00935

地表付近(h=0とする)での慣性抵抗に関する係数は

α(0)=(ρ0・S・λ/M)・e-0.000118・0

=(1.23・0.0001・1/0.004)・1

=0.03075

空気抵抗を受ける物体の飛距離 L における速度V(L)は、物体の初速をV0として

§1で導いた慣性抵抗理論式 (1-4)から V(L)=V0・e-αLである。

V0=600m/s、高度10000mの慣性抵抗に関する係数にα(10000)、地表面の慣性抵抗に関する係数に

α(0)を用いて、式(1-4)で、20m置きに100mまで計算した結果を以下に示す。

気圧と大気密度は比例するので、地表面の大気密度ρ0として、高度 h(m)における大気密度ρ(h)は

ρ(h) = ρ0・e-0.000118・h (4-6)

式(4-6)を用いて§1で求めた慣性抵抗理論式の中の慣性抵抗に関する係数の高度補正を行うと、

高度 h(m)の慣性抵抗に関する係数α(h)は

α(h) =α(0)・e-0.000118・h=(ρ0Sλ/M)・e-0.000118・h (4-7)

質量4g(0.004kg)の鉄片が水平方向に初速600m/sで飛び散る場合の速度の減衰を地表付近と

高度10000mで比較してみよう。

尚、飛距離を20mおきで100mまで比較するものとし、水平方向の速度成分を計算してみる。

(重力の影響は無視する)

ここで、空気抵抗係数λ=1、鉄片が空気抵抗を受ける面積を 1cm2(S=0.0001m2)とする。

式(4-5)を用いて、高度10000mの大気圧は

P(10000) = e-0.000118・10000=0.304(atm)

地表面の大気密度ρ0=1.23kg/m3なので、式(4-6)を用いて、高度10000mの大気密度を求めると

ρ(10000) = ρ0・P(10000)=1.23・0.304=0.374 kg/m3

式(4-7)から、高度10000mの慣性抵抗に関する係数は

α(10000)=(ρ0・S・λ/M)・e-0.000118・10000

=( 1.23・0.0001・1/0.004)・0.304

=0.00935

地表付近(h=0とする)での慣性抵抗に関する係数は

α(0)=(ρ0・S・λ/M)・e-0.000118・0

=(1.23・0.0001・1/0.004)・1

=0.03075

空気抵抗を受ける物体の飛距離 L における速度V(L)は、物体の初速をV0として

§1で導いた慣性抵抗理論式 (1-4)から V(L)=V0・e-αLである。

V0=600m/s、高度10000mの慣性抵抗に関する係数にα(10000)、地表面の慣性抵抗に関する係数に

α(0)を用いて、式(1-4)で、20m置きに100mまで計算した結果を以下に示す。

このように高空では空気抵抗が小さくなり、鉄片の速度の減衰が小さいのに対して、地表付近では

非常に早く減衰することがわかる。

(ホームへ)

このページの記述や表現は筆者(Toshikazu Miura)に帰属します。

このように高空では空気抵抗が小さくなり、鉄片の速度の減衰が小さいのに対して、地表付近では

非常に早く減衰することがわかる。

(ホームへ)

このページの記述や表現は筆者(Toshikazu Miura)に帰属します。

この空気柱の重量分だけ底面の圧力が増えるなら、P(h) は P(h+dh) よりも ρ(h)・g・dh だけ大きい。

ここで g は重力加速度である。

∴ P(h)-P(h+dh)=ρ(h)・g・dh (4-1)

微分の定義から式(4-1)は次のようになる。

-dP(h)/dh = ρ(h)・g (4-2)

密度と圧力の関係を大気をほぼ理想気体とみなして求めてみる。理想気体の状態方程式は

PV=nRT (P:気圧、V:体積、n:モル数、R:気体常数、T:温度)

気体の質量Mとモル数nと気体の分子量M0(数種の気体の場合は平均分子量)の関係は

M=nM0

ゆえに

P=(n/V)RT

=(M/V)(RT/M0)

=ρRT/M0

∴ρ={ M0/(RT) }・P

つまり温度が一定の場合は、密度と圧力は比例する。

実際には大気の温度は高度で変化するが(例えば100m上空で0.6度低下)、ここでは高度による

温度変化は考慮せず静水圧平衡が成立しているものとして計算する。

a=M0/(RT)と置けば、上に示した式から高度 h における密度ρ( h )と圧力P (h )の

関係は次のようになる。

ρ(h) = a・P(h) (4-3)

式(4-2)と(4-3)から、

-dP(h)/dh = a・g・P(h)

これを積分して式を整理すると、高度 h における気圧の式は下記のようになる。

この式は地球型惑星の大気にも適用できる。

P(h) = A・e-a・g・h (a=M0/(RT)) (4-4)

それでは、地球の大気の場合で考えていこう。

定数Aについては

P(h) の単位を atm(気圧)とするとき、高度 h=0で、P(0)=1(atm)であり、A=1である。

Pa(パスカル)を単位とするときはP(0)=101325Pa なので、A=101325となる。

これ以降は、気圧を単位として、A=1として考えていく。

次に、式(4-4)を適用するために、式(4-4)の中の係数 a を求める。

大気はおよそ8割が窒素分子N2(分子量28)、2割が酸素分子O2(分子量32)なので、

大気の平均分子量M0は

M0=0.8×28+0.2×32=28.8g=0.0288Kg

大気の温度を15度(288.16K)として、気体常数R=8.314、地表面の重力加速度9.8m/s2を

用いると、高度h(m)における大気圧P(h)(atm)は下記となる。

P(h) = A・e-{ 0.0288/(288.16×8.314) }×9.8×h= e-0.000118・h (4-5)

式(4-5)による計算結果と米国標準大気モデルを比較したのが次のグラフであり、非常に良い一致を示す。

この空気柱の重量分だけ底面の圧力が増えるなら、P(h) は P(h+dh) よりも ρ(h)・g・dh だけ大きい。

ここで g は重力加速度である。

∴ P(h)-P(h+dh)=ρ(h)・g・dh (4-1)

微分の定義から式(4-1)は次のようになる。

-dP(h)/dh = ρ(h)・g (4-2)

密度と圧力の関係を大気をほぼ理想気体とみなして求めてみる。理想気体の状態方程式は

PV=nRT (P:気圧、V:体積、n:モル数、R:気体常数、T:温度)

気体の質量Mとモル数nと気体の分子量M0(数種の気体の場合は平均分子量)の関係は

M=nM0

ゆえに

P=(n/V)RT

=(M/V)(RT/M0)

=ρRT/M0

∴ρ={ M0/(RT) }・P

つまり温度が一定の場合は、密度と圧力は比例する。

実際には大気の温度は高度で変化するが(例えば100m上空で0.6度低下)、ここでは高度による

温度変化は考慮せず静水圧平衡が成立しているものとして計算する。

a=M0/(RT)と置けば、上に示した式から高度 h における密度ρ( h )と圧力P (h )の

関係は次のようになる。

ρ(h) = a・P(h) (4-3)

式(4-2)と(4-3)から、

-dP(h)/dh = a・g・P(h)

これを積分して式を整理すると、高度 h における気圧の式は下記のようになる。

この式は地球型惑星の大気にも適用できる。

P(h) = A・e-a・g・h (a=M0/(RT)) (4-4)

それでは、地球の大気の場合で考えていこう。

定数Aについては

P(h) の単位を atm(気圧)とするとき、高度 h=0で、P(0)=1(atm)であり、A=1である。

Pa(パスカル)を単位とするときはP(0)=101325Pa なので、A=101325となる。

これ以降は、気圧を単位として、A=1として考えていく。

次に、式(4-4)を適用するために、式(4-4)の中の係数 a を求める。

大気はおよそ8割が窒素分子N2(分子量28)、2割が酸素分子O2(分子量32)なので、

大気の平均分子量M0は

M0=0.8×28+0.2×32=28.8g=0.0288Kg

大気の温度を15度(288.16K)として、気体常数R=8.314、地表面の重力加速度9.8m/s2を

用いると、高度h(m)における大気圧P(h)(atm)は下記となる。

P(h) = A・e-{ 0.0288/(288.16×8.314) }×9.8×h= e-0.000118・h (4-5)

式(4-5)による計算結果と米国標準大気モデルを比較したのが次のグラフであり、非常に良い一致を示す。

気圧と大気密度は比例するので、地表面の大気密度ρ0として、高度 h(m)における大気密度ρ(h)は

ρ(h) = ρ0・e-0.000118・h (4-6)

式(4-6)を用いて§1で求めた慣性抵抗理論式の中の慣性抵抗に関する係数の高度補正を行うと、

高度 h(m)の慣性抵抗に関する係数α(h)は

α(h) =α(0)・e-0.000118・h=(ρ0Sλ/M)・e-0.000118・h (4-7)

質量4g(0.004kg)の鉄片が水平方向に初速600m/sで飛び散る場合の速度の減衰を地表付近と

高度10000mで比較してみよう。

尚、飛距離を20mおきで100mまで比較するものとし、水平方向の速度成分を計算してみる。

(重力の影響は無視する)

ここで、空気抵抗係数λ=1、鉄片が空気抵抗を受ける面積を 1cm2(S=0.0001m2)とする。

式(4-5)を用いて、高度10000mの大気圧は

P(10000) = e-0.000118・10000=0.304(atm)

地表面の大気密度ρ0=1.23kg/m3なので、式(4-6)を用いて、高度10000mの大気密度を求めると

ρ(10000) = ρ0・P(10000)=1.23・0.304=0.374 kg/m3

式(4-7)から、高度10000mの慣性抵抗に関する係数は

α(10000)=(ρ0・S・λ/M)・e-0.000118・10000

=( 1.23・0.0001・1/0.004)・0.304

=0.00935

地表付近(h=0とする)での慣性抵抗に関する係数は

α(0)=(ρ0・S・λ/M)・e-0.000118・0

=(1.23・0.0001・1/0.004)・1

=0.03075

空気抵抗を受ける物体の飛距離 L における速度V(L)は、物体の初速をV0として

§1で導いた慣性抵抗理論式 (1-4)から V(L)=V0・e-αLである。

V0=600m/s、高度10000mの慣性抵抗に関する係数にα(10000)、地表面の慣性抵抗に関する係数に

α(0)を用いて、式(1-4)で、20m置きに100mまで計算した結果を以下に示す。

気圧と大気密度は比例するので、地表面の大気密度ρ0として、高度 h(m)における大気密度ρ(h)は

ρ(h) = ρ0・e-0.000118・h (4-6)

式(4-6)を用いて§1で求めた慣性抵抗理論式の中の慣性抵抗に関する係数の高度補正を行うと、

高度 h(m)の慣性抵抗に関する係数α(h)は

α(h) =α(0)・e-0.000118・h=(ρ0Sλ/M)・e-0.000118・h (4-7)

質量4g(0.004kg)の鉄片が水平方向に初速600m/sで飛び散る場合の速度の減衰を地表付近と

高度10000mで比較してみよう。

尚、飛距離を20mおきで100mまで比較するものとし、水平方向の速度成分を計算してみる。

(重力の影響は無視する)

ここで、空気抵抗係数λ=1、鉄片が空気抵抗を受ける面積を 1cm2(S=0.0001m2)とする。

式(4-5)を用いて、高度10000mの大気圧は

P(10000) = e-0.000118・10000=0.304(atm)

地表面の大気密度ρ0=1.23kg/m3なので、式(4-6)を用いて、高度10000mの大気密度を求めると

ρ(10000) = ρ0・P(10000)=1.23・0.304=0.374 kg/m3

式(4-7)から、高度10000mの慣性抵抗に関する係数は

α(10000)=(ρ0・S・λ/M)・e-0.000118・10000

=( 1.23・0.0001・1/0.004)・0.304

=0.00935

地表付近(h=0とする)での慣性抵抗に関する係数は

α(0)=(ρ0・S・λ/M)・e-0.000118・0

=(1.23・0.0001・1/0.004)・1

=0.03075

空気抵抗を受ける物体の飛距離 L における速度V(L)は、物体の初速をV0として

§1で導いた慣性抵抗理論式 (1-4)から V(L)=V0・e-αLである。

V0=600m/s、高度10000mの慣性抵抗に関する係数にα(10000)、地表面の慣性抵抗に関する係数に

α(0)を用いて、式(1-4)で、20m置きに100mまで計算した結果を以下に示す。

このように高空では空気抵抗が小さくなり、鉄片の速度の減衰が小さいのに対して、地表付近では

非常に早く減衰することがわかる。

(ホームへ)

このページの記述や表現は筆者(Toshikazu Miura)に帰属します。

このように高空では空気抵抗が小さくなり、鉄片の速度の減衰が小さいのに対して、地表付近では

非常に早く減衰することがわかる。

(ホームへ)

このページの記述や表現は筆者(Toshikazu Miura)に帰属します。